La Humanidad y más allá

El campo del arte y de la cultura posee reglas, pese a que muchos quizá lo entiendan como un territorio carente de ellas; entre estos últimos se encuentran los artistas y agentes culturales que presumen de no atenerse a norma alguna (aunque su trayectoria dentro de los circuitos de exposiciones y subastas demuestren que, si no las leyes del arte, al menos las del mercado no les son ajenas). Se trata en todo caso de límites vagos y principios huidizos, por lo que también acaban fracasando quienes ―en el extremo opuesto de los que defienden la ausencia de normas― pretenden establecer leyes férreas y con vocación de perennidad. Cuando la creación artística empezó a someterse al sistema académico (creado, no por casualidad, por los regímenes absolutistas), tanto la formación de los artistas como la producción de esculturas, pinturas y edificios se encontró condicionada por los severos dictámenes de las Reales Academias, encargadas de imponer el “buen gusto”. Leyendo textos de la época, se ve que el neoclasicismo academicista aspiraba, con notable ingenuidad, a que sus modelos estéticos (igual que la estructura del poder que los sustentaba) fuesen eternos; algunos de estos escritos están redactados pocos años antes de que comenzase la Revolución de 1789... Pero bastaría recordar a Francisco de Goya para concluir que el desmoronamiento de los principios neoclasicistas tenía su embrión en las mismas entrañas de la institución académica, demasiado rígida para resistir los empujes y oscilaciones de las grandes personalidades y de la propia Historia.

De este ejemplo podemos obtener una de esas normas no escritas que imperan en el mundo de las artes, y que algunos podrán confundir con antinormas: en el mundo de la cultura (igual que en el de la investigación científica), ninguna palabra puede ser la última. Igual que el filósofo no es tanto alguien que piensa, sino alguien que hace pensar, estableciendo corrientes que acaban desgajándose de su autor ―el filósofo actúa entonces como el electricista que establece o repara conexiones perdidas―, el artista es alguien que propone su punto de vista, a sabiendas de que hallará como respuesta impugnaciones o bien asistirá a la prolongación de sus hallazgos a través de la obra de otros que sigan sus pasos.

Algo parecido puede aplicarse al campo del patrimonio histórico-artístico. La profesora Isabel Ordieres ha estudiado la evolución que ha tenido, desde finales del siglo XVIII, aquello que entendemos como monumento, y las conclusiones son sorprendentes: al principio solo eran apreciadas las obras procedentes de la antigüedad clásica, y entre ellas una inscripción podía tener mucho más valor que un edificio completo; por supuesto, la Edad Media (salvo entre mentes preclaras como las de Goethe o Jovellanos) era ignorada y despreciada. ¿Podríamos imaginar que esas ideas se hubiesen prolongado hasta hoy, después de que se hayan ido incorporando bajo el paraguas patrimonial la arquitectura popular o la industrial y cuando, incluso, hemos llegado a acuñar el concepto de “patrimonio inmaterial”?

Según la norma citada, que comprende el mundo de la cultura como un área en permanente expansión y revisión, la declaración de monumentos bajo el epígrafe de patrimonio de la Humanidad ―planteado casi como una especie de colofón al aprecio y reconocimiento de sitios y monumentos― arrastra consigo algo incómodo, y es esa impresión de estar entrando en una vía muerta, donde los topes impiden la prosecución del trayecto. Los monumentos, conjuntos y parajes naturales que van adquiriendo esa suprema categoría, parecen quedar arrumbados en un muelle prestigioso, pero de aguas estancadas. Porque, después de ser reconocidos con ese título ¿qué les queda por alcanzar? ¿Ser declarados patrimonio universal, del sistema solar, de la galaxia?

Quizá la extrañeza no fuese tanta si efectivamente hubiesen sido bautizados como patrimonio de la Humanidad unas pocas obras y lugares realmente excelsos y únicos. No deberíamos olvidar que las declaraciones monumentales se iniciaron como medio legal para que la responsabilidad de la conservación de ciertos monumentos recayese en el Estado; por eso el primer monumento español reconocido como tal, en 1844, fue la catedral de León, que por aquellos años amenazaba con venirse abajo. En esa misma línea, la declaración mundial vendría a responsabilizar a toda la Humanidad de la preservación de ciertos bienes, propósito que parece quedar algo grande a no pocos de los que vienen siendo protegidos con ese título. Aunque prefiero no dar nombres, basta emparejar algunas de las poblaciones que lucen el timbre de Patrimonio de la Humanidad con otras que indudablemente lo son, como Venecia, para darse cuenta del error que supone pretender equipararlas por arriba.

En España, antes de que se impusiese el neutro y feo nombre de BIC (Bien de Interés Cultural), teníamos un interesante abanico para denominar a nuestro patrimonio protegido. En los viejos catálogos se especifica que un edificio es Monumento Nacional (adjetivo inadmisible para muchos hoy en día) o de interés provincial, local… Entre estos últimos podía encontrarse, por ejemplo, una casa que no tuviese nada de particular, pero en la que hubiera nacido un personaje notable. Dichos nombres atribuían distintos grados de importancia a los bienes patrimoniales, a sabiendas además de que el aprecio es susceptible de cambiar o de afinarse: por ejemplo, un monumento podía terminar extendiendo su capa protectora por todo el entorno urbano que lo enmarcaba, conformado a veces por construcciones humildes, pero con valor urbanístico o ambiental.

¿Qué se podrá hacer en el futuro con los bienes estancados en la altisonante declaración de patrimonio de la Humanidad, apelotonados en lo alto como globos de gas topados bajo un techo? ¿Significa eso que sean equivalentes? ¿Cabrá algún día introducir matices entre ellos para distinguir, si no el grano de la paja, al menos sí el oro de distintos quilates, y hasta el oro de la plata o de la bisutería?

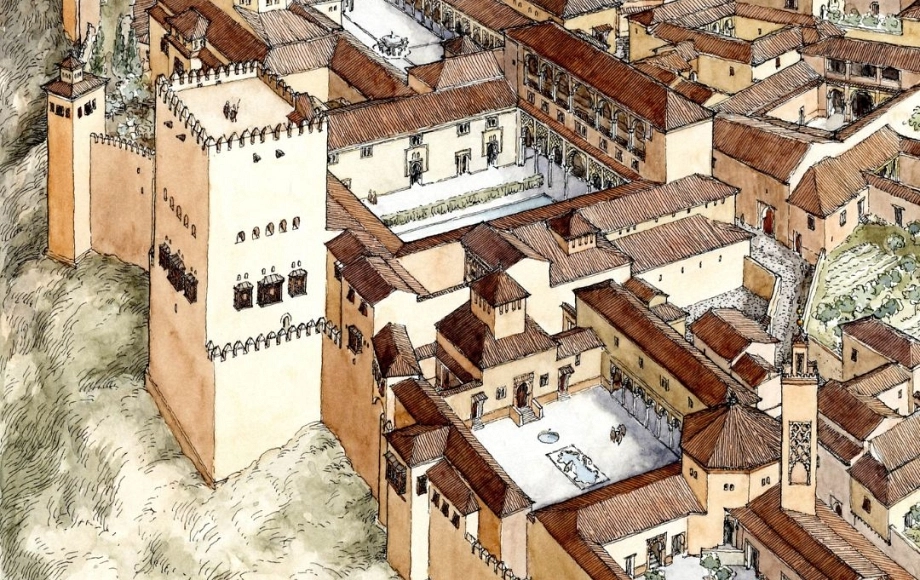

Declaraciones pendientes

En nuestro país hay algunos monumentos indudablemente universales, como la Alhambra o la mezquita de Córdoba. Entre las declaraciones existentes surgen algunas dudas: por ejemplo, no se entiende que sea patrimonio de la Humanidad la maravillosa lonja de Valencia y no lo sea la de Palma, igualmente maravillosa y, además, anterior (y que podría incluir el patrimonio gótico de la ciudad, con obras sin paralelos como el castillo de Bellver o la propia catedral). Si entendemos esa declaración como una forma de reconocer bienes o conjuntos de valor singular y características únicas, en España queda campo por explorar: desde hace tiempo, Enrique Nuere y otros expertos promueven que se reconozca la absoluta singularidad de la carpintería de armar española; también el territorio que abarcan las medievales Sigüenza y Atienza aspira al título. A mí me parece que debería incluirse algún día la obra pionera de Lorenzo Vázquez, el primer arquitecto renacentista fuera de Italia, y también un conjunto representativo de la arquitectura visigoda y, sobre todo, la mozárabe, ejemplo de un fenómeno que no encuentra representación más allá de la Península. San Miguel de Celanova, Santiago de Peñalba, Santo Tomás de las Ollas, San Miguel de la Escalada, San Cebrián de Mazote, Santa María de Wamba, San Baudelio de Berlanga, Santa María de Lebeña, San Quirce de Pedret (la de San Millán de Suso, en La Rioja, ya fue incluida dentro del complejo monástico de la Cogolla)... conforman un conjunto muy atrevido y experimental, donde a la tradición tardoantigua se suman las influencias de la Córdoba califal, sin paralelos dentro del panorama de la arquitectura del Medievo.

Lee el artículo completo en el último número de la Revista Patrimonio y, si quieres recibir la revista en tu casa, súmate a nuestra red de Amigos del Patrimonio